外观

流水帐 Week 26

本来上上周就该写的...这都算是月总结了吧,开学之后的空闲时间要么在做天文协会的事,要么在忙物理系科协的事,剩下的看看动画片打打游戏也就过去了,大块的时间也在读广义相对论,完全没想到要写流水帐,反而是最忙的时候总是记起来有这么一件事.

说起来其实又要过生日了,还有几天就满 19 岁,但是身处于变化之中,我感受不到自己和去年这时候的自己有什么差别. 如果硬要说的话,心态上和之前变化很大吧. 之前学堂班预备生大会的时候说到要写一个大一一年的总结,本来想着应付过去,但是在邮件里面慢慢写慢慢写,猛然发现自己写得还挺多,也发现自己其实还有很多迷茫. 至少在年龄以 "2" 开头之前,能好好想清楚各种各样的问题,明白自己接下来该往什么方向走.

或许我该把总结放在这里

老师您好,我是 xxx 班的 xxx。

大一一年,更多的是感受到相较于高中更加深入物理学习之后的适应过程,以及学会一些处理自己情绪的能力。

说到深入物理学习,我在大一一年其实并没有胆量去选择太困难的课程,对我来说最难的应该是大一上学期修的 Feynman III,当然可能身边很多优秀的同学并不认为这门课算是「难」的课程,但是至少我在每次课堂上都能近距离体会到老师和 Feynman 本人对于量子力学的思考,不管是从物理和数学关系应该怎样对待的方面,还是单纯地就课堂上谈论的那些具体问题方面。虽然我在大一的课程都没有取得很高的绩点 (甚至可以说是垫底吧,这也是我并不是很想报名学堂班正式面试的原因),不过怀着这样对「物理学家应该怎样思考」的憧憬,我至少没有丧失对物理学的兴趣,反而更加喜欢这门学科。

大一下学期,我选修了天文系老师开设的《星系与宇宙》课程。在很小的时候我就开始梦想着了解头顶星空的运行规律,但是一直觉得这是离我非常遥远的事情,即使是在物理竞赛的学习中,宇宙学有关这些知识也是远超我当时的能力范围的。但是在这门课上,我跟着老师的脚步,发现所谓的宇宙学其实并没有我想象中的那么困难:在不深入探究暗物质、暗能量的物性,从宏观和半定量的角度思考的情况下,整个宇宙的建模并没有太多的复杂计算,就算是我这样的大一学生也能用自己学过的很多知识来推算不少宇宙的运行规律。课堂的大作业是自己和小组成员一起搜集论文,为一个天体物理前沿的话题作一个综述报告,并用这些论文中提到的相关理论来出一道题目。我当时探究的主题是「暗能量理论模型综述」,在我到处翻 arXiv 和 Google Scholar 的过程里,我自己感受到自己的信息搜集能力、阅读英文文献的能力都有一定的提升;在我之后的学习过程中想要查找一些资料,我也能靠自己的搜集能力找到相关领域的不少综述文章。从科研的角度来说,找到综述文献并快速提取对自己有用的信息,至少让我能够更快地入门一个全新的领域 (或许我可能想得太简单了,不过这确实是我这一年的进步之一)。

因为学业导师制度和学长们举办的一些午餐会活动,这一年我得到了和很多老师近距离交流的机会,有幸和 xxx 等等老师一起交流讨论。最大的感受是,老师们一致认为本科的学习过程应该是探索式的,多多尝试不同的方向不同的领域,找到自己最喜欢的那个再进行深入地钻研;很多老师也提到,本科的学习进度快慢没有那么重要,即使大四才慢慢修完所有必修的课程,对于之后科研道路也不会有那么大的影响,科研看重的更是一种沉着的心态和各方面的综合能力。

关于情绪调适,我觉得反而是这一年我学到最多的。初中时一直是年级前几,高中开始物理竞赛,虽然在全国拿不上名次,但是好歹也是全学校最好的那几个;到了这里,绩点、才艺、社交能力、知识广度、身体素质、…… 我没有一项能够比过任何人,找不到自信也没有动力去和别人 “卷”。

我个人认为,那些「绩点不重要,咱们保研率很高」都是没有一点意义的废话 (原谅我说得这么直白,仅仅是我的个人观点),保研也没说保到哪个学校去、就算 80% 的保研率还是不一定能够让我保研。我们从来就没办法逃出这个优绩主义的陷阱,因为这个世界上没有更好的评价方式;就算有,也会造就更加内卷的体系。所以我作为在这个体制下的一个失败者,我能做的只有在角落默默努力让自己满意、找到一个更加适合自己的出路:现在我已经没有那么纠结于本校保研,我觉得去紫金山天文台也不错,就算没有书可以读了,或许我可以去找工作。但是至少在本科,我想要多接触更加 fancy 的物理,了解我想要了解的领域。所以我加入了天文协会,趁着假期的时间外出观测,向学长学姐们学习各种观测的手段和技巧;加入了物理系科协,现在在努力学习服务器运维等等相关知识;这学期,我选修了两门研究生课程《天体物理统计方法》和《生物物理导论》,正在尝试理解不同领域的各种研究方法和实际问题。

这一年,我一共记录了 31.9 万字的笔记,存储在自己的博客上;我思考了很多,做了不少事情,即使很多尝试是没有什么意义可言的,很多考试让我体会到我和别人的差距,但是我没有放弃,我觉得这就足够了。希望我在之后的本科的学习过程中还能够保持这样的势头前进。

题外话:我觉得这个 “总结” 可能不太像一个正经的总结,更像是一个自述,说了说自己干了什么。如果写得不合规定,还请教授指出,我再行修改。

名字什么的就隐去罢.

天文协会外出

开学第二次例会定好了国庆节的外出活动,本来是打算去喇叭沟,后来因为 9.27 天气不好,把原定于 9.27 去乌兰察布的计划改到了国庆,所以我作为负责人,要担起的任务更加重了一些 (喇叭沟最多也就能容纳三四十人,但是乌兰察布的营地一般一次都是百人大团).

其实第一天都没什么问题,虽然因为北京国庆的出城高峰,大巴在路上堵了很久,原来 5h 的路程花了 9h,但是大家没什么怨言. 不过第二天上午去火山景区的时候问题比较大.

前一天根本没有规划火山的行程,营地老板也就没有联系那边的工作人员 (说起来其实根本就没有什么正式的「工作人员」,整个景区的管理就是一团糟). 但是大群里有人问了「明天去火山的集合时间」,于是我和另一个骨干讨论之后擅自回了一个 9:30.

问题就是从这里开始的,本来分好的任务表上写的是两个骨干带队去火山,但是这两人一个没有带身份证一个因为昨晚睡太晚没有起床,于是我只能拉着另外两人硬上. 但是昨晚并未联系工作人员,到 9:30 集合时才开始匆匆忙忙说我们的大巴车要进去. 而上一次到这里来出大团活动时火山景区还不用收费,这一次开始说要收费而且每个入口的说法都不一样,造成了更加混乱的局面.

然后让大家回去取身份证集合之后,我忘记在群里再一次 @ 所有人,导致有几个人没跟上大巴. 我们得请老板开小车回去接;但是景区买的是团体票,到了之后所有人都要等这几个人. 从这时候开始大家的情绪就开始爆发了,最开始没赶上车的人知道是我没有再次发通知的问题,而剩下的人觉得是那些人太没有时间观念,于是群里开始各种吵嚷.

到了景区回程时,很多人因为之前的时间问题,觉得可以晚上车,原定 12:45 上车回营地,到了 1 点多还没出发,还有一小波人被困在火山上等待自己租的卡丁车. 因为其他人已经等得十分焦急,我们只能丢下那一些人先出发,让在营地里的骨干开车过来接他们. 但是下山的北游客中心要求查票,我们的票根已经在另一个入口被收走了 (足见火山景区管理的混乱程度),又在这里出示付款记录、打电话确认,花了二十分钟.

最后回到营地已经快两点,我们只能草草吃盒饭然后出发.

其实这一次是我第一次带外出,有很多考虑不周全的地方. 本来在第一晚就不应该指定第二天的集合时间,毕竟原来完全没有这样的安排;再者,第二天出发时也应该发一条最终的通知,等大家来齐了再上车. 虽然这次和景区的管理有很大的关系 (至少我们下一次就不会把火山景区列入待办事项了),但是不得不说我的问题确实很大,等下一次例会再复盘一遍.

Win 本作为服务器使用

之前也说了我有一台 ThinkBook 14 闲置,目前用来打游戏和运行 Mac 用不了的程序. 但是仅仅是这样显得有些没用,所以我才考虑能不能部署一些小服务.

首先是装 docker desktop,因为还要打游戏呢所以不考虑重装成 linux,双系统的话也没办法在使用这台电脑的同时跑服务,所以采用 docker desktop 的方式在 win 本上运行. 这里遇到了不少的困难:一开始是我发现电脑上没有 wsl,不过这个倒是容易,直接一行命令结束;但是进入控制面板发现没有 Hyper-V (甚至没这个选项),这就要考虑是不是要安装 Hyper-V,或者将本来内置的 Hyper-V 允许显示在控制面板中. 当然具体还是参考 Microsoft 的教程.

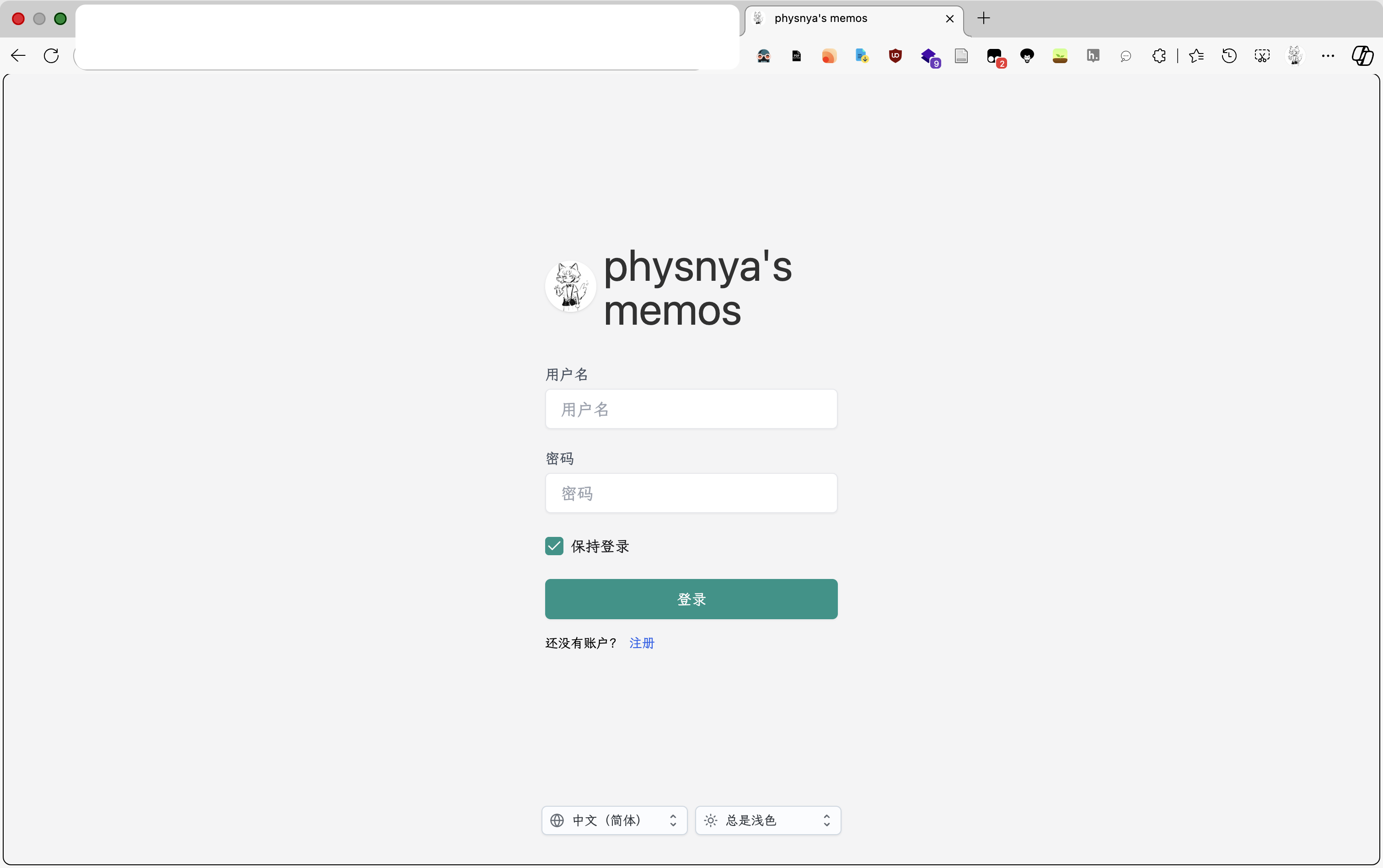

但是在完成这些工作之后,我尝试部署 memos (早就想部署了,在拿 Hexo 建站的时候就因为没有服务器,迫不得已使用的 Artitalk 作为「动态」页面),却发现只能在 localhost 中访问,没办法用公网 IP 访问.

最容易想到的原因肯定是:校园网没有给公网 IP. 这么一想其实挺合理的,毕竟给每个学生公网 IP 得多少钱呐. 我不是很死心,想到做内网穿透,但是这样又花费额外的精力,也不知道是不是违反学校的校园网规定,不敢轻易做穿透. 于是我去查了学校的校园网规定,只找到 2019 年的一个版本,上面赫然写着:有公网 IP!

原来学校真这么有钱啊.

那么无法访问的问题出在哪里呢?只能是 docker 设置错了或者是 Windows 防火墙配置关掉了罢. 首先,校园网规定说阻断未经批准的 0∼1024、8000∼8100、3389 (远程桌面)、9100 (网络打印) 端口,所以我应该把 docker 的端口映射到主机的一个高位端口上,暂时选择的是 31000 (这么高不可能拦着我吧). 同时,进入控制面板关掉防火墙对于这个端口的入站阻断.

用 mac 测试能不能访问 —— 还是不行. 上网查 docker desktop 的配置,发现 windows 的 docker desktop 是不支持 host 网络模式的:

docker 有几种网络模式:

- host 模式:用

--net=host指定,容器共享主机的 IP、网卡和端口;- bridge 模式:默认模式,容器通过 Docker 主机上的 docker0 虚拟网桥与外界通信,外部主机无法直接访问容器服务,需要通过宿主机的端口映射来间接访问;

- none 模式:用

--net=none指定,关闭了容器所有网络功能;- container 模式:一个容器共享另一个容器的网络资源.

似乎还有自定义的一些模式,但是配置比上面这些就难一些.

在 docker 运行命令里面指定 --net=host 是不管用的,因为 docker desktop 不支持. 所以额外写一下 bridge 模式的端口映射就能够访问了.

运行的效果 (mac 上使用书店的 wifi 能够访问):

接下来看看会不会部署什么别的项目... 可玩性还是不错.

杂乱的小事

嘛,之前 9.27 和 28 那两天在迁移科协的 gitea,我并非主要的工作实施人员,只是帮忙备份几个云盘文件比较多的用户的数据罢了. 具体是把 gitea 的后端数据库换成 pgsql,但是因为其他服务 (NextCloud、论坛、MediaWiki) 都是用 gitea 做的第三方登录,所以都要重新部署一遍. 过程并没有很复杂,算是入门了一下服务器管理的一些基础吧.

最近看了一半「天元突破 - 红莲螺岩」,不得不说老牌热血动画确实有水平;游戏的话,通关了 coneru (当然我没水平拿到无伤成就),是个画风挺有意思的小品游戏,现在开始玩「魔法少女的魔女审判」了.

嗯,接下来有时间就好好写一写流水帐吧,我觉得周更可能难,但是总归不能放弃. 这学期也完成 1/8 了,剩下已经没有法定节假日,过完 19 岁生日就要继续迎来两门四大力学 + 两门研究生课程的洗礼了,加油.

2025.10.06,于五道口风入松书店.