外观

Lesson 1 Introduction

约 3413 字大约 11 分钟

2025-09-18

Introduction

有必要分享一下开这门课的目的:统计课应该是每一位成熟的大学生学习的,因为教的是「逻辑」. 当然统计系也会开统计课,不同领域都会用到统计相关的方法,毕竟是一种基础的工具. 在学习统计时,要把它和它的应用结合在一起,才会不至于太枯燥.

统计从诞生之初就和天文相关,到目前为止还有很强的交叉性.

这门课程的目的:

了解「数据」(或者说经验) 如何转变为「知识」.

比如北京每年都下雨,那么明年大概率也会下雨.

作假设和决策:忠实地知道自己知道什么、不知道什么,量化这样的判断.

天文相关的数据处理:通常,这是不完备的 (一个天体很暗,看不到) 并且有噪声的.

对比自己的生活,也是「不完备的」,很多时候我们并不了解真正的科研或者生活中发生的一些事情,观察是很有限的,要在这样的情况下做出合理的决策.

解决科研和生活中的问题,学会分析问题解决问题的方法.

一些批判性思维与技能:作出可读的图、清晰的解释、合理的总结.

希望大家能够学会:

把一个具体的问题变成一个统计的问题;

评估和理解所谓的「不确定性」,不管是生活中的还是研究中的;

面对不同的问题,能够选择合适的不同方法;

如果大家上过统计相关的课程,可能会发现不同的人对不同的问题会给出很多花样繁多的方法,方法一多就不知道该用什么. 我们需要了解方法的选择.

一些简单的代码能力;

学到的知识指导生活和工作.

后面的每一节课都会有具体的问题,这是一个问题驱动的课堂;另外,我们会尽量少地使用数学,而是使用生活常识来试图解决问题;在课堂上利用的方法,都会是实际科研中能够应用得上的方法,并讨论为什么使用这样的方法,加深对这些东西的印象. 最后在课堂上希望大家能够做出能够跑起来的代码.

| Lecture | Date | Topic |

|---|---|---|

| 01 | 2025.09.18 | Introduction |

| 02 | 2025.09.25 | Probability Theory |

| 03 | 2025.09.28 | Probability Distribution Functions |

| 04 | 2025.10.09 | Parameter Estimation |

| 05 | 2025.10.16 | Model Selection |

| 06 | 2025.10.23 | Multivariate Analysis |

| 07 | 2025.10.30 | Regression |

| 08 | 2025.11.06 | Nonparametric Statistics |

| 09 | 2025.11.13 | Density Estimation |

| 10 | 2025.11.20 | Clustering & Classification |

| 11 | 2025.11.27 | Censored & Truncated Data |

| 12 | 2025.12.04 | Time Series Analysis |

| 13 | 2025.12.11 | Guest Lecture: Al for astronomy |

| 14 | 2025.12.18 | Spatial Statistics |

| 15 | 2025.12.25 | Project Report |

(前面几节课可能有数学,后面基本是将问题转化为代码的能力)

成绩评定:

10% 是课堂参与;

40% 是作业,每次作业有三个题,第一个是上课解决的,第二个是难度相当的,第三个是更加困难一点的问题;迟交扣分,deadline 是 2 周;

希望大家把设备带到课堂上.

50% 是大作业,给大家 4∼5 个小课题,数据来源都是真实的前沿数据,当然会设定边界使得这个问题可做. 另外小组成员看到的问题方面是不同的,所以每个人的报告都会有差异;

5% 的加分来自于用英文写报告.

上学期经验来讲,会用 AI 的话一般两小时能够完成作业.

参考书:

Statistics, Data Mining, and Machine Learning in Astronomy (A Practical Python Guide for the Analysis of Survey Data), Ivezić, et al. 这本书甚至单独写了一个 py 库;

这本书建议有志于研究天文的学生读.

Data Analysis (A Bayesian Tutorial), Sivia & Skilling

这是一本比较数学的书,可以当作一种「字典」.

Practical Statistics for Astronomers, Wall & Jenkins

Modern Statistical Methods for Astronomy With R Applications, Feigelson & Babu

Probability Theory (The Logic of Science), Jaynes

Numerical Recipes (The Art of Scientific Computing), Press, et al.

FAQs:

"No astro background?"

没有必要,当然最后几节课可能稍微有一点联系.

"Prior knowledge?"

微积分和线性代数,剩下的只有一个有逻辑思维的大脑.

"Math?"

主要是逻辑推理.

"Coding skill?"

没有代码能力的要求.

"AI?"

要理解 AI 说了什么.

Lead - In

The true logic of this world is the calculus of probalility.

—— Maxwell

为什么要在天文中用统计?

在所有领域都有统计,不只是天文.

Deductive logic (演绎逻辑) v.s. Pausible reasoning (合情推理)

↑ 这是我们对这个世界的认识模式.

演绎逻辑:

A⇒B (已知 A 为真,B 为真)

All men are mortal. & Socrates is a man.

⇒ Socrates is mortal.

这时,同一个 cause 可以推出很多不同的 outcome.

合情推理:

A⇒B,现在我知道 B 真,那么 A 真的可能性变大;如果知道 A 假,那么 B 假的可能性变大.

下雨地面会湿. & 地面是湿的.

⇒ 刚刚应该下了雨.

这样的推理方式适用于一些 causes 很多、outcomes 也很多的情况;它的三段论更加弱.

一副图片:一个写着吕洞宾的月饼被咬了一口. 看到这样的图片,你的推理能被怎样描述为三段论?

作一个非常强的前提:狗和吕洞宾在一起,吕洞宾会被咬. 现在我已知月饼 (吕洞宾) 被咬了. 那么弱三段论的结果应该得到:拿着这个月饼的人是狗.

这个例子是明显的合情推理,但是我们在日常可能会遇到不少判断不清是何种推理的情况,需要做出清晰的认识.

提示

/Group discussion/ most fundamental difference between deductive & plausible reasoning

- Direction of reasoning

- Amount of prior knowledge

- Completeness of information

- Ability to make predictions

- Certainty of conclusions

其实最本质的区别在于,是从果到因推理还是从因到果推理,也就是我们知晓的信息是否完备,这就是我们需要在天文中做统计的原因.

在演绎推理的过程中,我们只是在合理往后推断;但是合情推理中,我们需要关心证据的强度. 这对应两种问题,前者是利用一个被认为是正确的理论来导出合理的结果;后者则是用不完备的信息来反推可能成立的理论.

将上面的合情推理定量化的方式,就是统计.

典型的天文数据:被引力透镜扭曲、遥远的位置产生光削弱、不同天体带来的噪声、…… 为了能够看到尽可能多的东西,我们一般会将仪器使用到极限,这时接收到的光子数已经非常少,噪声极大;同时我们没办法做「重复实验」,不能让宇宙重新演化一遍,超新星爆发了就已经爆发了,宇宙当前的演化是这样,早期的量子涨落也没办法重来;同时暗的源永远比亮的源多,做观测时突然有一个星链的卫星飞过,数据就不完备了;前景的污染强烈,人造灯光和大气层等等造成了很多杂音.

⟹ 天文的数据是极度不完备的!

所以我们在天文中必须学会统计和建模,判断哪些理论是对的、下一步该进行什么样的观测.

"Science, and in particular Modern Astronomy and Astrophysics, is impossible without knowledge of probability and statistics."

—— John Peacock

什么是概率?

从历史的角度,来看看不同的人对概率有什么样的看法;概率的不同概念...

1713 年,Jakob Bernoulli 逐步开始建立起统计学,提出了「Principle of Insufficient Reason」,也就是当你无法区分 N 个事件中哪个更有可能,则它们的概率相等,都是 1/N.

1763 年,Thomas Bayes 想到,通过我们现有的知识可以更新我们对概率的认识,比如如果我们在上面 Bernoulli 的情况中多了解了一些证据支持某一个事件,则这个事件的概率变高.

1795 年,Gauss 建立了 Gauss 分布和最小二乘法. 这些方法就是用来处理天文数据的.

1820 年,Laplace 自己重新发现了 Bayes 原理,并将功劳归功于之前的 Bayes. 和 Gauss 一样,他开始用这些原理统计天文数据.

1850's,上面的理论在很长时间内被忽视了,取而代之的是 frequentists (频率学家们). 这是因为之前我们的「均等概率假说」这样的概念听起来有很大的主观性,难道我们了解的知识会影响事件发生的概率吗?同时,Bayes 原理对计算的要求天然就很高,一个简单的问题可能就会让计算机算不少时间,何况那时没有计算机.

1920's,电子计算机出现、数据量大量增加后,Bayes 原理重新开始发挥它的作用.

Frequentists v.s. Bayesian:Laplace 利用当时的轨道数据来推算土星的质量可能值,得到了一个质量 - 概率图. 但是这个概率意味着什么?土星的质量会变吗?

变化的并不是土星的质量本身,而是我们对这个质量值的信任程度.

但是频率学家认为,土星的质量是一个常数,你的信念和我的信念不一样,那该用什么样的概率呢?他们认为 Bayes 学派的概率并不客观,真正客观的是长期的实验得到的大量数据中出现的频率.

但是土星质量用频率学家的观点似乎没办法解决. 他们想到的方法是,认为观测数据有随机的噪声,测量的是噪声的概率. 但是这样就会导致不同的问题需要不同的噪声分析,频率学家的工具箱变得极为复杂,对白噪声、红噪声等等要分开分析.

这时候不得不问:在没办法重复实验时,怎么预测?如果只有随机变量才有概率,那么什么是「随机变量」?如果测量误差有概率,那么测量误差真的是「随机变量」吗?

提示

/Group discussion/ What are real randoms?

- Flipping a fair coin

- Numerical random number generator

- Dynamics of chaotic systems (e.g., three-body problem)

- State of elementary particles

大家没有共识,意味着大家对「随机」的认识并不一样.

大家都觉得 B 不对,但是假设我要用 Ment-Carlo 来计算 π,如果数据不随机,我就算不对 π;但是在电脑里生成伪随机数来算,可以得到对的结果.

对于 D,电脑里那么多量子效应,但是我们会选择相信电脑给出的结果,这是随机吗?

是否随机,取决于我们对这个事件了解的多少,以及和我们正在做的这个问题的联系. 比如让小朋友做算数,得到的结果就像一个随机分布,这就是因为掌握的信息不够. 因此,按照 Bayes 的观念,一个事情只要对我们研究的问题没有影响,就能认为这是随机的.

也就是说,虽然 Bayes 原理有主观性,但是我们承认主观性,对我们来说概率还是基于手头的知识和数据. 在这个程度上,我们永远无法证明一个理论是正确的,因为信息永远不完备,不管是力学混沌系统还是抛硬币,我们只要对数据知道得任意精确、有足够强的算力,就能计算出结果.

统计和天文的关系

这两者很多时候是共同发展的,不管是早期、还是最近三十年以来. 老师个人认为,所有的天文都是在玩统计.

Laplace & Gauss 的时代

大家用 Bayes 观点处理谷神星、土星等等天文问题

frequentists 的时代

因为 Bayes 算法很难计算,两者逐渐脱节

20 世纪初

二者又开始结合

早期的人工智能 (和大语言模型不一样)

现在面临的问题是数据量越来越大 (PB/week 量级)、模型越来越精细,和计算的结合也更加紧密,所以需求更好的统计方法和算法.

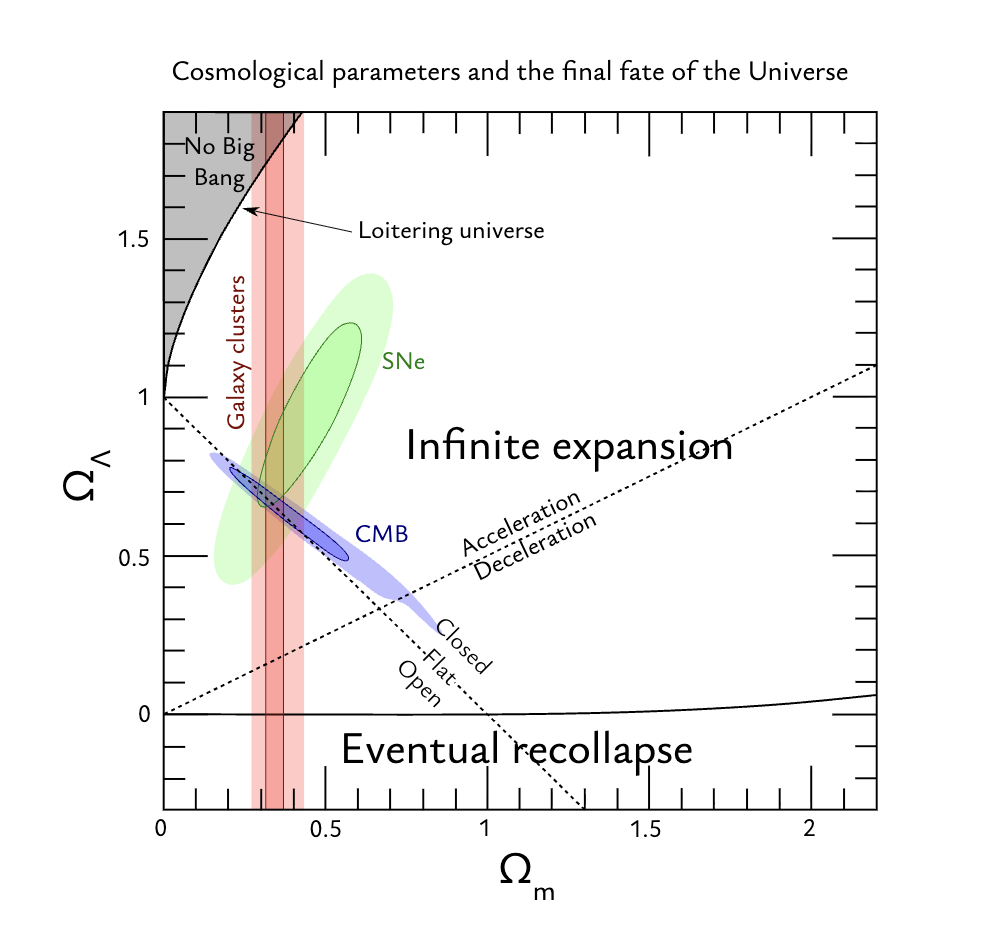

这节课最终的目的:就是理解这样的图片 ↓

后面我们会讲简单的统计,后半学期我们将了解很多更加细节的方法,也会见到出现在公开文章中的错误例子 (混用弱三段论和强三段论).

Python Tutorial

现在开始教大家简单的 python 脚本,课程最后的作业也会上交一个 Jupyter Notebook.

# 导入需要的包

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 在 Jupyter Notebook 中更方便地画图

%matplotlib inline

# 固定种子和生成随机数

N = 10000

seed = 12

rng = np.random.default_rng(seed)

data = rng.random(N)

# 画直方图

plt.hist(data, bins=20, range=(0, 1));作业会在 Jupyter 服务器上布置.

更新日志

2025/10/9 02:50

查看所有更新日志

f85b5-build(theme): update theme to rc-168于00730-feat(note): add astro-statistic于