外观

The Shape of Cosmic Explosions

约 1813 字大约 6 分钟

2025-11-11

—— Yi YANG

我们关心宇宙学爆炸中的几何结构,它们给出了一个新的维度.

主要的问题在于,我们难以测量一个超新星的结构,以一个最近的、以 0.05c 膨胀的超新星为例,一天膨胀 0.05c⋅day,但是距离至少是 2.7×107 光年量级,最终我们得到的角直径已经是 10−12 量级.

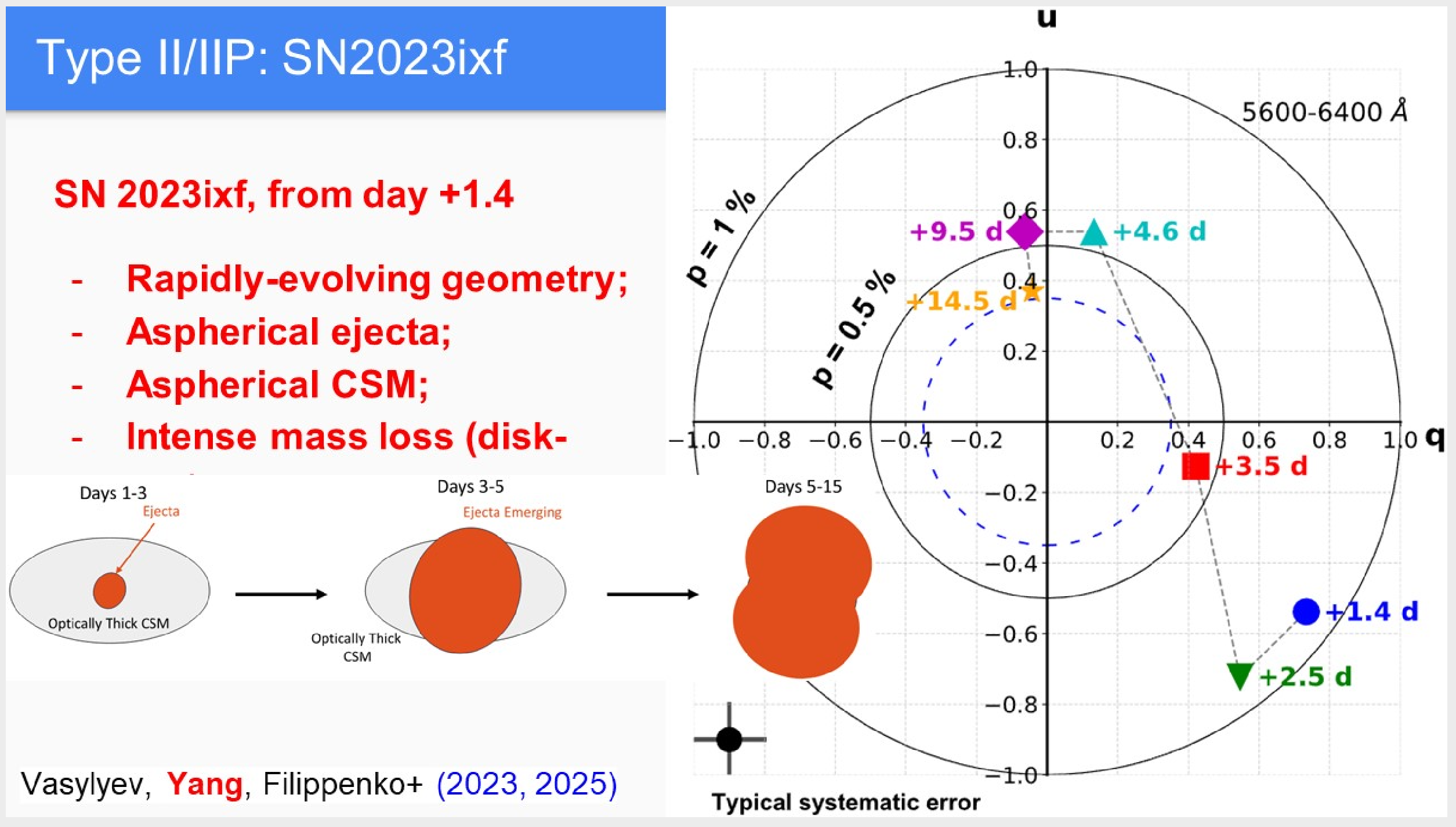

对于一个爆炸的星体来说,我们考虑它的 spherical (球性)、aspherical (椭球性),这可以通过观察其偶极矩来做到;同时,我们还观察偶极矩的变化,从初始的矢量和末态的矢量来确认偶极矩变化的情况.

考虑一个大质量星体的诞生与死亡:在它的一生中,一直有两种力相互抗衡 —— 向内的引力和向外的压力. 一开始我们只有气体,然后是 4He、12C、16O、Ne、Si、Fe,到了铁元素之后,铁非常稳定,也难以被引力压缩,最终星体就会爆炸,在中心留下一个白矮星、中子星或者黑洞.

对于一个铁核来说,中间有电子简并压,这样的星体会形成白矮星:所有的电子都有相互排斥的趋势. 但是如果引力压强足够大,能够把电子压进原子核中,就会发生反应 p++e−→n0+νe,变成所谓的中子星. 这种压力会让一个千公里尺度的白矮星 shrink 为一个十公里尺度的致密星体.

在中心核形成致密星体的同时,外部的气体物质还是会因为引力的作用向中心坍缩,但是中心的核像一堵墙一样阻挡了外部气体进入,当气体撞击核的表面时,就会产生极强的爆炸;同时,上面形成中子的反应中,中微子也带走了大量能量,这部分能量也不可忽略,在爆炸中起到了很大作用. 最终我们会得到星体亮度 L∝T9 的幂律.

外部物质向中心掉落并反弹,又会与更外层的物质碰撞,最终形成爆炸的最主要表现形式,也就是冲击波.

因为中心的核也会与光子发生一些核反应,吸收大量爆炸能量,所以在 ∼0.1 s 时间时,整个爆炸会停止,整个爆炸半径在百千米量级停止下来;但是我们确实观察到了更大半径的爆炸,这是因为中微子在其中又一次起到了重要作用,它「重启」了整个爆炸.

简单的物理图像是这样的:一个中子在高温高压的环境下倾向于变为能量更低的一个电子和一个质子,这个过程放出中微子;但是周围的环境想要把这个电子压回质子里面,又形成中子,再放出反中微子;循环不断进行,整个系统就不断往外发射高能的中微子,使得整个体系的中微子数量变得非常巨大.

提示

这是 Gamov 提出的一个效应,但是命名为 Urca (一种 Cassino 游戏,赌场中能够见到). 这或许是因为在赌场中的金币就像这里疯狂放出的中微子一样吧...

产生的大量中微子会驱动整个爆炸,使得整体的膨胀半径变得更加远.

下面我们开始考虑观测爆炸的「几何」. 我们知道,如果一座房子起火五分钟,那么还有抢救的机会;但是如果已经五天了,就没有任何补救的机会. 超新星爆炸也是一样,我们希望在刚好爆炸的那些时刻去观察其几何,以此研究早期的爆炸过程.

爆炸释放了大量能量,所以会将周围的星际气体全部电离,这个时候的观测包含了巨量的信息,其时间尺度是小时量级,因此我们必须非常快速地行动:设备在一个晚上会进行一次、两次甚至三次的巡天,去捕捉可能出现的那些爆炸现象.

我们用双折射棱镜来分开两种偏振光,并分别测量光谱,用这种方式来判断这个辐射的偶极结构,同时还能够判断这个超新星爆炸中的各种成分.

注意

这就是偶极辐射!同时还利用了双折射晶体的特性.

我们会在不同光谱中看到不同的偏振结构,比如最外层的氢一般没有 extraordinary 光,因为最外层的氢在爆炸中表现出球状的结构,没有偶极项;而内层的一些物质就会表现出偶极辐射的形状. 通过这种方式,我们能够把每一层的结构在坐标系中复原出来,这就观测到了超新星爆炸的几何结构.

在时域上,我们会长期对一个爆炸源进行观测,这时候可能会发现某一个壳层的辐射结构呈现比较稳定的状态,用圆盘的偶极辐射或者椭球的偶极辐射来拟合,能够获得更加精确的模型描述.

可以看出,整个爆炸的几何结构变化速度是非常快的.

回顾我们之前说的偶极辐射,如果在我们的图像中出现了一段阴影,那么就可以判定这个爆炸体系中存在一个小型的伴星,比如一个白矮星. 在这个体系中,光子和物质会被伴星反射,伴星自己也会有一个辐射角分布,我们得到的几何图像会变得更加复杂. 这种情况会导致我们在距离爆炸更长的时间之后,更难以观测到偶极辐射的结构,只能在爆炸 0.5 day 左右的短时间内看到峰值.

一个小的核物理问题:4He 如何在形成极不稳定的 8Be 之后进行下一步反应形成 12C?我们知道 8Be 的半衰期是 10−17 s,要在这么短的时间内再撞上一个 He 核几乎不可能. 具体的反应过程是这样,电磁力和核力构成了一个势垒,在远处两个原子表现为排斥,在近处核力占主导,表现为吸引,这中间的势垒一般情况下是不可穿过的,但是如果外部那个原子的能级刚好和核力势阱里面的能级相互匹配,就会形成一种「共振」效应,隧穿的概率变得非常大,因此这时候出现了一个反应的高峰.

更新日志

2025/11/11 07:35

查看所有更新日志

00a2b-feat(note): add af note于